はじめに

今回は、補聴器の購入を検討している利用者に対し、店舗型(対面販売)とオンライン型(通販)の構造的優位性とリスクを比較分析し、最適な購入方法を提案することを目的としています。

分析の結果、補聴器は、利用者の難聴の状態、生活環境、そして脳の順応期間に合わせて継続的かつ繊細な調整(フィッティング)が必須とされる管理医療機器であるという特性から、店舗型、特に公益財団法人テクノエイド協会の定める基準を満たした認定補聴器専門店での購入が、装用効果と長期的な安全性の観点から「圧倒的」に推奨されるという結論に至ります。

補聴器の効果と満足度は、機器の価格やグレードではなく、フィッティングの精度によって決まることが臨床的に示されているためです。

オンライン型は、初期費用や購入の手軽さにおいて優位性がありますが、提供される調整サービスが簡易的であるため、長期的な満足度を得るための専門的なサポートが欠如しています。

推奨される購入戦略は、まず耳鼻咽喉科の補聴器相談医を受診し、その診断情報に基づき、専門設備と認定資格を持つスタッフが常駐する認定補聴器専門店にて、医療連携の下で長期的なフィッティングとアフターケアを受けるという「医療連携ルート」の確立です。

補聴器のフィッティングの臨床的意義

補聴器を医療機器として捉える重要性

補聴器の導入は、単に音を大きくする行為ではなく、難聴によって変化した脳の聴覚処理機能に対し、適切な音情報を与えて再訓練を促すリハビリテーションの一環として捉える必要があります。

このため、補聴器の臨床的成果、すなわち利用者の満足度や生活の質の向上は、機器自体の性能よりも、フィッティング(調整)の精度によって決定されます。

一般社団法人日本補聴器販売店協会は、難聴者の方々に適正にフィッティングされた補聴器を供給することで、そのハンディキャップを軽減し、積極的な社会参加と質の高い社会生活の実現に寄与する社会的責任を負っていることを明確にしています。

補聴器は使用を開始してからが本当のスタートであり、長期的なケアとサポート体制が不可欠です。

難聴の多様性と「オーダーメイドの聞こえ」の実現

人間の難聴の程度や状態は、特定の音域が聞き取りにくい、言葉が不明瞭に聞こえるなど、人それぞれ大きく異なります。また、補聴器の使用目的や日常生活のスタイル(静かな屋内での使用か、騒がしい会議での使用かなど)によっても、最適な調整設定は異なります。

補聴器の調整(フィッティング)が重要な理由は、第一に難聴の程度が個人で異なること、第二にライフスタイルに合わせた調整が必要なこと、そして第三に補聴器は聞こえに慣れる期間が必要であり、その期間に合わせて段階的な微調整が求められるためです。

専門家は、聴力データに基づき、周波数ごとに音を調整することで、その利用者にとって最適な「オーダーメイドの聞こえ」の実現を目指します。この調整プロセスは、専門家と利用者が対話を重ねながら、最適な聞こえを一緒に作り上げていく共同作業として認識されています。

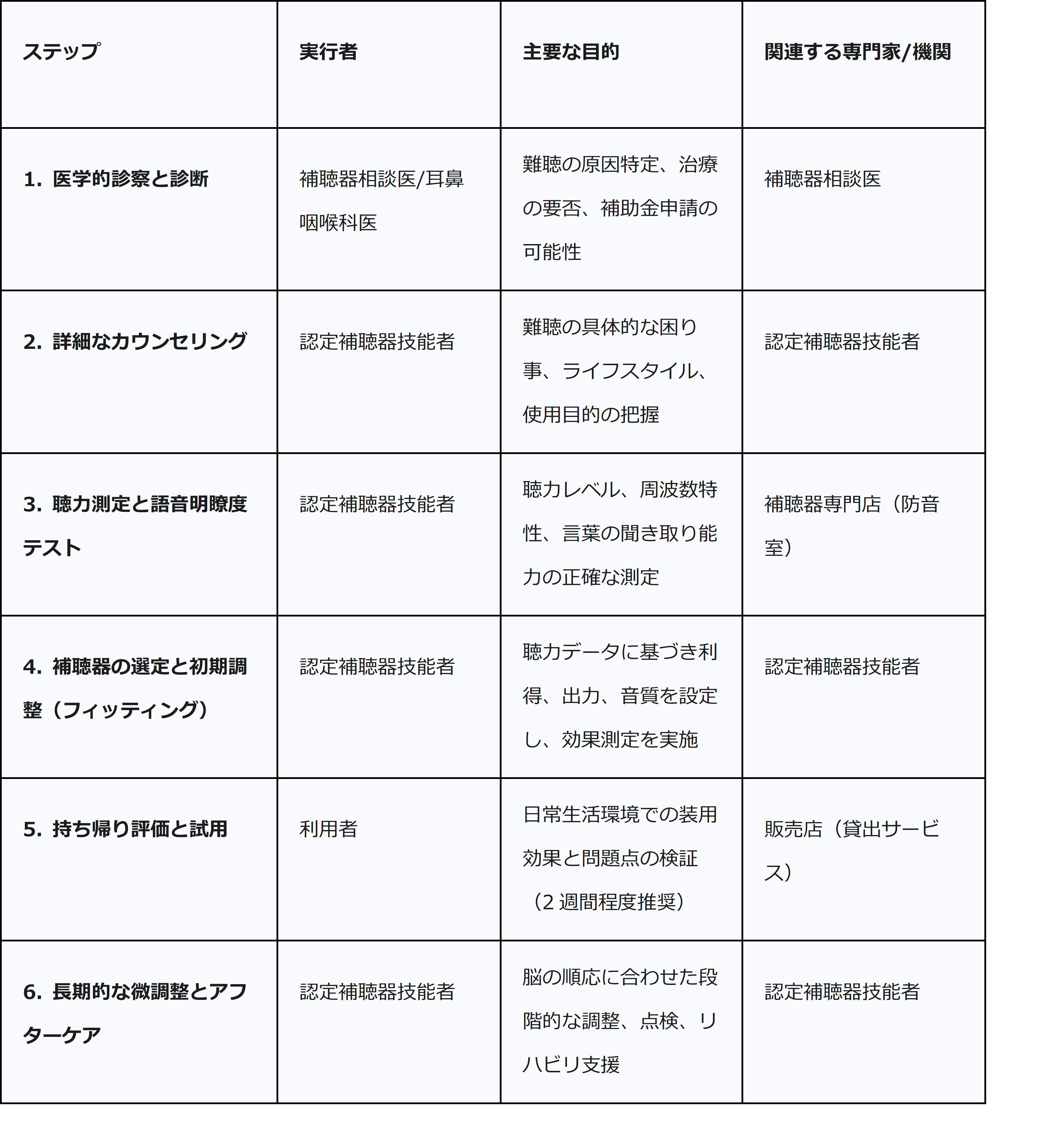

フィッティングのプロセス

専門家によるフィッティングでは、以下の主要な調整内容が含まれます。

・利得調整(Gain Adjustment)

難聴によって聞き取りにくくなった小さな音を増幅させます。

・最大出力制限(Maximum Output Limiting)

大きく聞こえすぎる音、不快な音の響き、あるいは雑音を抑制し、聴覚を保護します。

・音質調整(Tone Adjustment)

会話がより明瞭に、聞き取りやすくなるように音のバランスを整えます。

特に「最大出力制限」の調整は、利用者の残存聴力を保護し、安全を確保する上で非常に重要です。オンライン型補聴器の場合、専門的な測定設備や認定技能者による厳密なフィッティングが欠如しているため、この最大出力が適切に制限されていないリスクが存在します。

もし出力制限が不十分な場合、補聴器が出す大音量が利用者の聴力にさらなるダメージを与える可能性や、不快感が原因で装用を断念してしまう危険性があります。したがって、専門家による厳密なフィッティングがない購入経路は、利用者自身が気づかない聴力悪化のリスクを抱えることになります。

補聴器購入方法の分析とそれぞれのリスク評価

店舗型(対面販売)の構造的メリットとデメリット

店舗型販売、特に認定補聴器専門店での購入は、補聴器を最大限に活用するための構造的なメリットをご紹介します。

最も大きな利点は、認定補聴器技能者という専門知識と技術を持つ熟練スタッフによる、継続的かつ専門的な調整が受けられる点です。

また、認定店には、正確な聴力測定と補聴器の効果測定に不可欠な防音室や測定器などの専門設備が整備されています。

これらの設備を用いて、補聴器を装用した状態での言葉の聞き取りなど、客観的な評価(効果測定)を行うことができます。さらに、購入後の長期的なアフターケア(点検、掃除、再調整)が保証され、補聴器の使用に関するトレーニングやリハビリのアドバイスも提供されます。

一方で、デメリットとしては、専門的なサービスや設備、長期的なケアの費用が価格に含まれるため、オンライン型と比較して初期費用が高額になりやすい傾向があります。

また、販売店まで通う手間が発生しますが、優良な店舗では訪問サービスを提供することでこの障壁を解消しています。

オンライン型(通販)の構造的メリットと限界

オンライン型補聴器の最大の利点は、調整費用を抑えることで対面販売よりも安価に購入できる可能性があることと、家から出ずに手軽に購入できる利便性です。

しかし、その構造的な限界とリスクは、補聴器の臨床的成果を左右するフィッティングの側面において顕著です。

・対象制限

オンライン型が対象とする聴力レベルは、主に軽度から中等度難聴者に限定される傾向があり、重度難聴には対応が難しいとされています。

・フィッティング精度の限界

専門的な設備や認定技能者の介入がないため、一人ひとりの聴力特性や耳の形状に合わせた繊細な調整が困難です。

・長期使用の困難さ

補聴器は装用開始後、脳が新しい音に慣れるにつれて継続的な微調整が必要ですが、オンライン販売ではこのリハビリ期間に必要な専門的なサポートや客観的な効果測定が提供されにくいのが現状です。

難聴レベルに基づく推奨購入方法

補聴器の価格は、機器本体だけでなく、専門的な調整(フィッティング)と長期的なアフターケアの費用が含まれていることが一般的です。オンライン型が低価格であるのは、この最も重要であるはずの調整と長期ケアのコストがカットされているからです。

したがって、店舗型補聴器の購入は、高価な「機器」を購入するのではなく、「長期的なリハビリ支援と専門家の時間」を購入していると解釈すべきであり、この専門サービスこそが補聴器の効果を最大限に引き出す真の価値となります。

難聴を自覚した場合、先延ばしにすると脳の神経回路の組み替えが難しくなり、調整の難易度が上がるため、「聞こえづらさ」を感じた時点ですぐに専門家(店舗)へ相談すべきです。

オンライン型は、難聴の初期段階でごく限られた静かな環境での利用に限定される場合に、価格的な選択肢となり得ますが、騒音下での会話や社会活動への参加を目指す場合は、専門的な調整が不可欠であり、店舗型専門店以外の選択肢は推奨されません。

認定補聴器専門店の要件と医療連携体制適正購入のガイドライン

補聴器購入前の医療連携の必須性

補聴器の選定とフィッティングは、まず医学的診断から始まるべきです。聞こえづらいと感じた時、最初に耳鼻咽喉科の補聴器相談医を受診することが強く推奨されます。補聴器相談医は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が定めた資格を持ち、補聴器診療に関わる専門家です。

補聴器相談医を受診するメリットは多岐にわたります。

・難聴の原因を正確に特定し、突発性難聴などの早期治療が必要な疾患ではないかを確認できます。

・正確な聴力検査と診断が受けられます。

・補聴器の活用が適切と判断された場合、情報提供書を作成してもらえ、信頼できる認定補聴器専門店を紹介してもらえます。

・補聴器購入費用に対して、医療費控除や自治体の補助金(助成金)の申請サポートを受けられる可能性があります。

補聴器相談医と、認定補聴器技能者、聴覚を専門とする言語聴覚士が連携を深める「医療連携による補聴器フィッティング」の流れが推奨されています。

「認定補聴器専門店」の基準と提供サービス

認定補聴器専門店は、公益財団法人テクノエイド協会が定める厳格な認定基準を満たし、適正な補聴器の供給と装用ケアを担うことを社会的に義務付けられた販売店です。

この認定を得るためには、以下の人的要件と物的要件を満たす必要があります。

人的要件

認定補聴器技能者が常勤していること。

物的要件(必須設備)

・補聴器調整のための測定ができる防音設備(防音室)。

・補聴器特性測定設備(補聴器の周波数特性などを評価・記録する)。

・補聴器装用効果測定のための設備(装用後の言葉の聞き取り能力などを客観的に測定する)。

・補聴器修理等のための設備・器具、イヤモールドの補修・修正のための加工用設備、器具の消毒のための設備。

この認定資格は有効期間が5年と定められており、継続を希望する場合は改めて認定更新審査を受ける必要があります。

これは、補聴器技術や聴覚医学の進歩に対応し、販売店が常に高いレベルの知識と設備を維持し続けることを社会的に要求している証拠であり、補聴器販売における継続的な専門家責任を示すものです。

適正販売ガイドラインと長期的な装用ケアの義務

認定補聴器専門店は、誇大広告や通信販売といった不適切な販売活動を行わないことが義務付けられています。

適正販売ガイドラインに基づき、以下のプロセスを含む長期的な装用ケアが必須とされます。

・試聴と調整

店内で実際に装着しながらの調整(フィッティング)を実施します。

・効果測定

補聴器を装用した状態でのことばの聞き取りなど、聞こえの効果を客観的に測定します。

・持ち帰り評価

調整された補聴器を日常生活環境で使用し、評価します(必要に応じて持ち帰り)。

・医師への報告

耳鼻科からの紹介状を受けた場合、補聴器適合に関する報告書を医師に提出します。

・長期ケア

お客様やご家族への長期的なケア、補聴器の管理や使用に関するトレーニング、リハビリに関するアドバイスやコンサルティングを行います。

店舗型販売の例~岩永補聴器熊本店のご紹介~

店舗型販売の模範事例として、「岩永補聴器 熊本店」が提供する専門的サービスと購入の流れを分析します。

店舗の特徴と専門設備・スタッフ構成

岩永補聴器熊本店は、認定補聴器専門店としての厳格な要件を満たすだけでなく、利用者へのアクセスとサポート体制に特に配慮しています。

・専門家体制の確立

岩永補聴器グループは直営の全店舗に認定補聴器技能者が在籍しており、熊本店では常に認定技能者が対応します。

店長はテネシー州立大学オージオロジー(聴覚学部)を卒業しており、専門的な知見に基づく対応や、英語での対応も可能です。

また、経験15年超で調整技術に定評のあるベテランスタッフも在籍しており、単なる販売ではなく、補聴器を使った生活のサポートを重視しています。

・設備

認定専門店に必須の防音室や測定器を完備しています。

・アクセスと利便性

熊本市中央区上通町の商業地に位置し、路面電車・バス停から徒歩圏内という高いアクセス性を持ちます。また、提携駐車場も利用可能で、車での来店もサポートされています 。

岩永補聴器グループの7つの購入ステップ

岩永補聴器グループは、補聴器購入を以下の7つの体系的なステップで進めており、適正販売ガイドラインに準拠した丁寧なプロセスを提供しています。

①②ご来店・ヒアリング

時間をかけてライフスタイルや、会話、テレビ、会議など、聞こえで困っている具体的な場面を詳細に把握します。これは、満足できる補聴器選びの鍵となります。

③聴力測定

専門の防音室と測定器を使用し、聴力だけでなく、言葉の聞き取り能力を調べる「ことばの聞き取りテスト(語音明瞭度テスト)」を実施します。

これにより、利用者が自覚していない聴力低下も含め、現在の聞こえの状態を正確に知ることができます。

④⑤補聴器選び・フィッティング

測定結果に基づき最適な機種を選定し、音域、音量、音質を細かく調整します。調整後は、静かな店内での確認に加えて、外に出て雑踏の中で日常の音がどのように聞こえるかを体験するステップも設けています。

⑥⑦無料お試し・購入

ご要望に応じて、2週間ほどの無料貸し出し(お試し)を実施し、効果を実感して納得してから購入する方針を徹底しています。

※アフターケア

購入後を「本当のお付き合いのスタート」と定義し、補聴器に慣れて言葉がはっきり分かるようになるまで、何度でも点検・掃除・調整を無料で対応する万全のアフターフォロー体制を敷いています。

充実したアフターケアと先進的オプションの評価

岩永補聴器は、長期的な装用成功に不可欠なアフターケアにおいて、複数の高度なサービスを提供しています。

訪問サービスによるアクセス障壁の解消

高齢者や移動が困難な方、入院中の方のために、熊本市内広域(熊本市、八代市、玉名市など)を対象に出張訪問サービスを提供しています。この際、お店と同様の測定機器や点検器具を持参して対応することで、店舗外でも臨床的な品質基準を維持し、身体的・地理的なアクセス障壁を解消しています。

客観的なフィッティング技術の導入

・実耳測定

鼓膜面に実際にどれくらいの音が届いているかを確認し、個人の耳穴の大きさや形状による音の変化を正確に把握することで、補聴器の調整精度を格段に向上させます。

この客観的な科学的根拠に基づいた測定の導入は、フィッティングにおける技術力へのコミットメントを示しています。

・オトスキャン

オーダーメイド補聴器や耳せんを作成する際、レーザーによる非接触の3D形状撮影装置(オトスキャン)を導入し、従来の印象剤採取に比べ、安全かつ利用者の負担を減らす方法を採用しています。

多様な購入プラン

高額な精密機器である補聴器の購入に伴う経済的リスクを軽減するため、メーカー保証期間終了後も修理対応が可能な2年延長保証サービスや、月々定額料金で高性能補聴器を利用できるサブスクリプションサービス(耳より定額プラン)を提供しています。

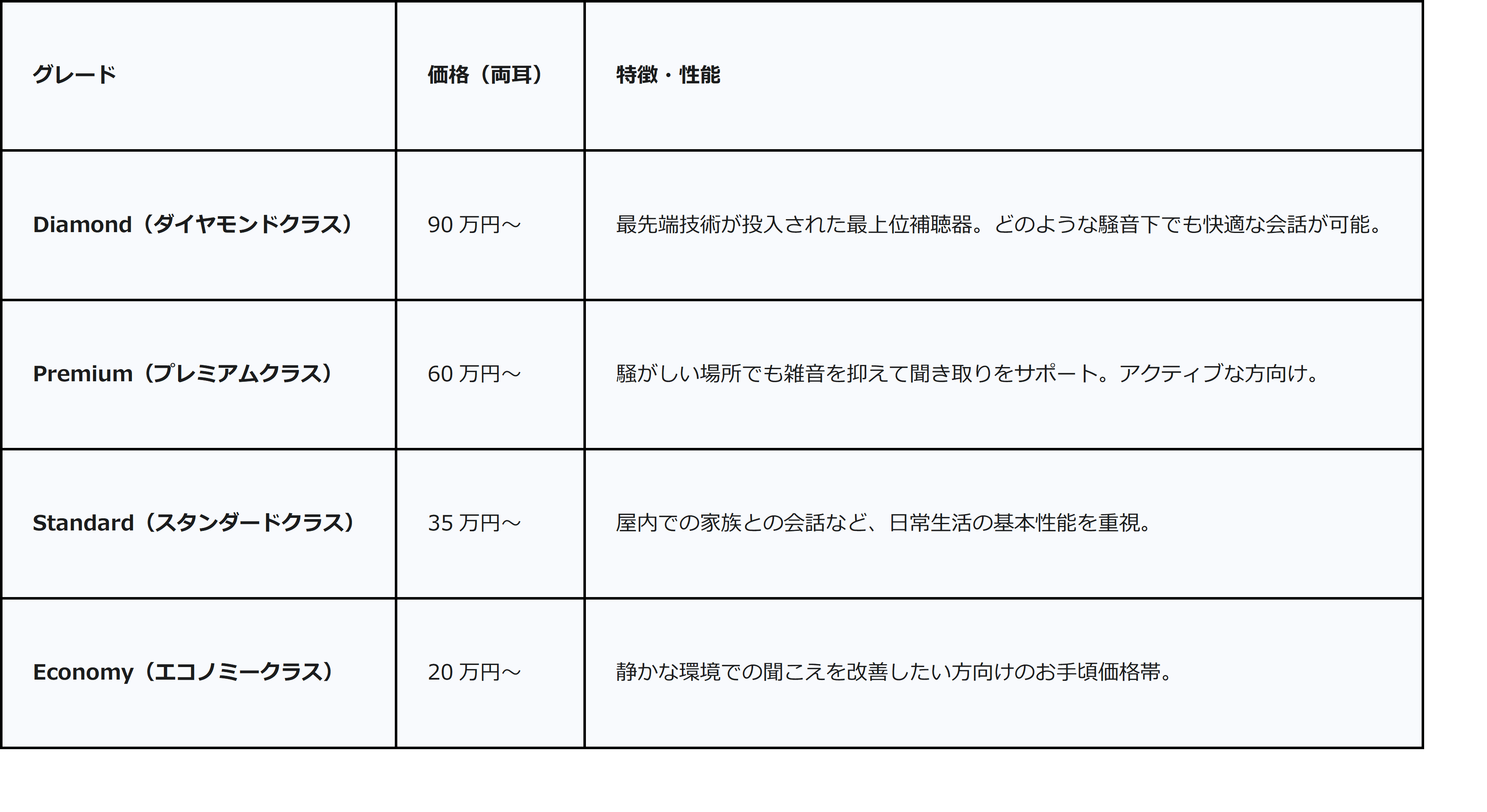

製品ラインナップと価格帯の概観

岩永補聴器は、オーティコン、ワイデックス、ベルトーン、コルチトーンといった信頼できる主要メーカー4社の製品を取り扱っています。

特にオーティコンは「人は耳ではなく脳で音を聞いている」というブレインヒアリングの考え方に基づき360°の聞こえを実現し、ワイデックスは自然な音質に強みを持つなど、技術思想が明確なメーカーを選定しています。

価格帯は、性能と機能に応じて4つのグレードに分けられています(価格は両耳での目安)。

※グレード

推奨される購入方法

補聴器購入のステップバイステップ推奨フロー

補聴器購入の失敗を避けるためには、価格や利便性ではなく、フィッティングの質を最優先した専門的なフローを辿ることが不可欠です。

・耳鼻咽喉科(補聴器相談医)の受診

まずは難聴の医学的診断と、補聴器の適応判断を受けます。補助金や控除の適用可能性についても相談します。

・認定補聴器専門店の選定

認定補聴器技能者が常駐し、防音室や効果測定設備が整っている店舗(例:岩永補聴器 熊本店のようなサービスレベル)を選定します。長期的な関係となるため、通いやすさや訪問サービスの有無も重要です。

・無料お試し(試聴)の活用

専門店で精密なフィッティングを受けた後、2週間程度の貸し出し期間を利用し、実際の生活環境(自宅、職場、外出先)で効果を評価します。

・長期的なフィッティングの継続

補聴器の装用開始は、聴覚リハビリのスタート地点です。脳が音に慣れるまでの期間(一般的に数ヶ月)は、専門家による定期的な微調整とカウンセリングを受け続ける必要があります。

満足度を高めるための消費者へのアドバイス

補聴器の満足度を高めるためには、利用者側の理解と取り組みも重要です。

フィッティングに対する現実的な期待値の設定: 補聴器は失われた聴力を完全に回復させるものではなく、あくまで聞こえをサポートする医療機器です。

初回調整で完璧な聞こえが得られることは稀であるため、調整を繰り返すプロセスを理解し、忍耐強く専門家と協力して取り組む姿勢が成功に不可欠です。

・アフターケア体制の事前確認

補聴器を使用し続けるためには、必ず調整とメンテナンスが必要になります。購入前に、点検、清掃、再調整が有償か無償か、そして岩永補聴器のように出張訪問サービスがあるかなど、長期的なサポート体制を徹底的に確認することが、補聴器との長期的な付き合いにおいて最も重要な要素となります。

・家族の協力の確保

補聴器の調整やリハビリテーションは、利用者本人の努力だけでなく、ご家族の理解と協力があることで、より高い効果を得ることができます。